109年四月的拍攝結束後,開始剪輯,是開始把影像依照腦海中的故事架構編輯的時候。開始詳細的思考,如何把故事完成。前面所思考的故事腳本,對我來說其實都是個想像,在還沒坐下來正式開始剪之前,一切都可能會有變數,也就是說,想像可能在真的剪輯的時候,是行不通的。

同時也上網尋找,別人拍攝關於虎尾五分車題材的影片,當然大多數不外乎就是關於糖廠與鐵路的知識,我開始思考,別人用兩天拍出一個對知識的傳達比你還簡潔有力的影片,還會看你花一年拍,長度又長的電影嗎?我再次深刻體會到,故事編排的重要性。因此也在進一步的思考,如何把自己的對於虎尾的詮釋、感官融入在這部片裡面。

如何融入的感官,我覺得就是透過「對話感」,從各類型創作手法中,各取一點出來,看似有點拼裝的感覺,因為用單一手法敘事已經無法滿足好好說一個故事的要求,如果一部紀錄片只是很單一的敘事的話,觀眾大可花 2 分鐘看專題新聞,何須花 2 小時看一部電影?因此嘗試依照不同感官去安排、混和、調整,建構出屬於虎尾和五分車的故事軸線和敘事手法,這部片裡你會看到典範派/闡釋型紀錄片使用的田野訪談,也會看到藝術型紀錄片常用的實驗影像,也參與型紀錄片導演直接進入紀錄片片場,而這一切的編排,也是以導演對於地方的感官去轉化及鋪陳。

前面提到「紀錄片是一種電影,一個導演之所以要拍紀錄片,就代表他想透過現實故事的紀錄,去強調一個真實或是理念思考」,因此一個紀錄片導演,他所要做的工作就是要將客觀的現實,經過敘事的鋪陳、故事化,成為相對主觀的真實。紀錄片他是電影,客觀不是紀錄片的教條,如果今天要接收客觀證據的知識,自己閱讀文獻就好,何須坐下來花幾個小時看一部電影?紀錄片導演就是一個說書人的角色,我們將客觀實際的現實,透過我們感官思辨的主觀,去傳達身為作者所想傳達理念或事物。

在紀錄片不再執著於客觀考證的今天,先透過客觀的田野資訊加上主觀的思考,以這樣的方式去敘事,就可以兼容各種創作手法的特點,放在合適的地方,例如說典範派/闡釋型的紀錄片雖然客觀有據,卻往往因為呈現手法單一且過於死板,讓觀眾覺得乏味,因此透過對話感的加入、多重的敘事手法,便可中和枯燥感,且更能讓觀眾透過感官去解析影像,去融入及思考作者所想表達的事物,以及思考一個故事的本質。

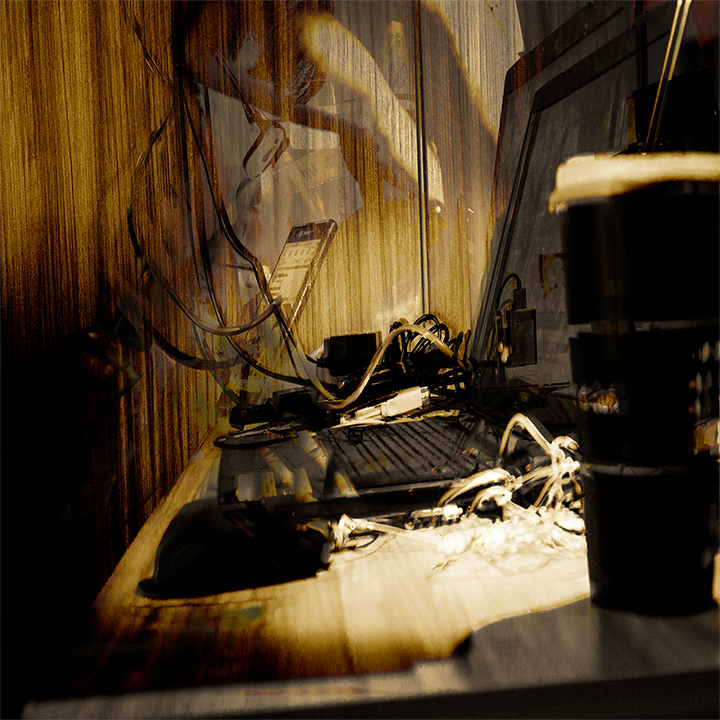

開始剪輯後,進入整個紀錄片創作過程中,最累也最辛苦的時間,剪輯影片實在比拍攝影片還枯燥,閉關在電腦前,一天動輒花上數小時盯著螢幕,一邊操作一邊思考,而且工作量多,這樣的模式就長達三四個月,對於我這種喜歡往外跑的人來說,如同地獄般的折磨,出去拍攝往往可以順便出去走走,當作出去旅遊、探索這塊土地,就算工作再多,只要有「出去走」,都是一大消遣。在那些剪輯的日子裡,往往熬夜,到清晨四點才睡,幾乎可說是全心全力投入,只希望能把作品做到自己能做的最好。

影片的創作總是有種神奇的矛盾,當完成作品時,總是會覺得自己的作品是「曠世鉅作」,十分滿意自己做出來作品,但過了一段時間,可能幾周、可能一個月,回來看自己的作品,就會覺得「為什麼自己會拍出這種大爛片出來」,於是就會想修改,然後就這樣沒完沒了,修完覺得完美,但過一段時間又會想修,我想有這種現象的原因就在於,「一個創作沒有最好,只有更好」,但這樣下去片子一直無限輪迴的修改,也不是辦法,所以後來就會想辦法給自己設個期限,期限前都可以修改,期限後就下好離手,不再更動。

有人問既然都會覺得作品不夠好,為何還會想帶出去推廣放映?我覺得這就是心態的問題,對創作者來說,永遠不會有覺得做作品完美的一天,如此下來作品也沒有發布的一天,這樣也失去創作的意義,所以一定要適度讓自己停在某個點,之後就算看到自己的「不完美」,就調整心態,把它當作是創作歷程上的見證。

日以繼夜的創作

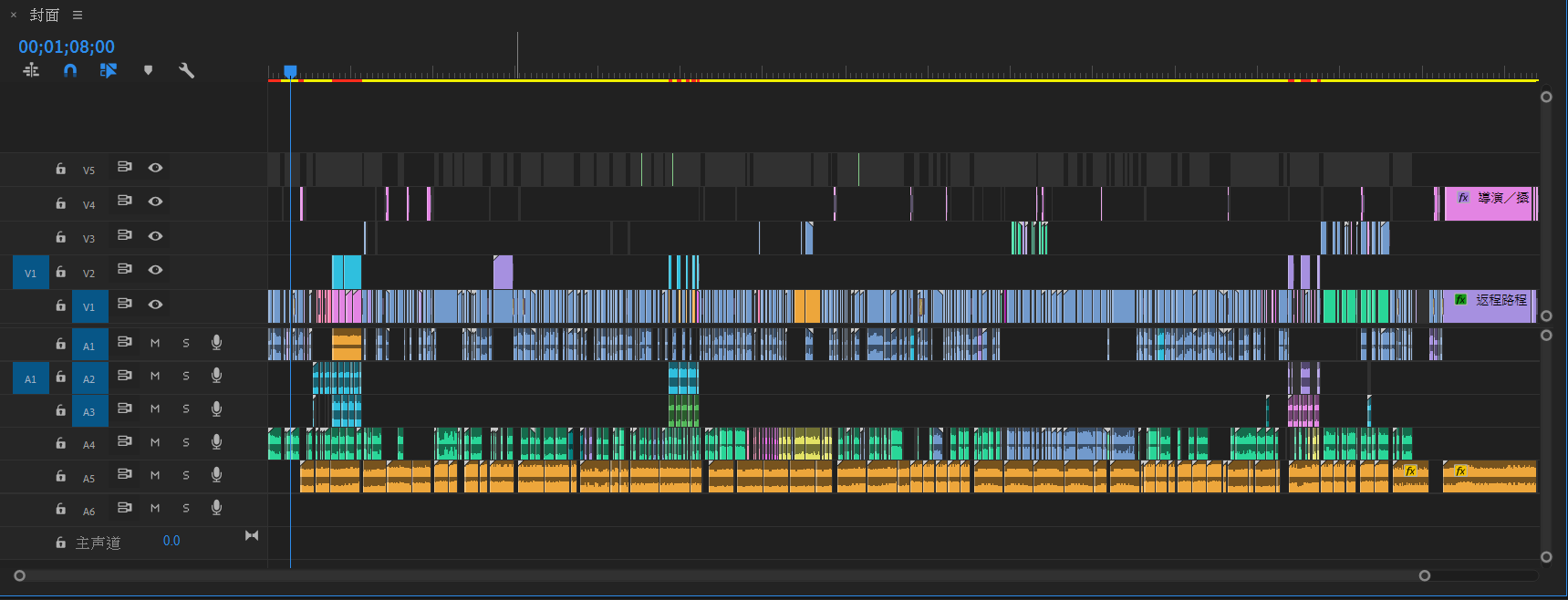

《最後的五分車》剪輯片軌