一開始是沒有想說要在這部片裡面加配樂,希望留給觀眾現場的聲音。當我把不放配樂的想法告訴欣怡老師後,就直接被打槍掉,老師建議:「多放點配樂,去中和整體的枯燥感,並不是說放配樂就會破壞觀眾透過環境音進到影片的世界,反而更能讓觀眾融入影像。」一開始有點不以為然,但還是抱著嘗試的心態,去找了無版權的罐頭音樂來配,結果效果真的不錯,如欣怡老師說的一樣,有點顛覆想像。

很快地就發現罐頭音樂有個大問題—有些地方無法完全的貼合影像情緒,這算蠻嚴重的問題,如果處理不好,會造成反效果,音樂就真的是個干擾。我女友怡萱剛好是作曲專長,因此特地「求」她替這部片作曲,而一開始只想說做幾個片段而已,但又有種想挑戰,又或者想磨練這位「作曲師」的心態,冒著吵架的風險,提出做整部片原創配樂的要求。聽起來簡單,但因為各個環節情緒不一樣,所以等於是要作好幾首旋律完全不相似的曲子,總原聲帶至少三十分鐘長,可見工程多大。

創作啟發

在製作紀錄片的配樂時,總思考著,到底要從哪裡開始下手?那如何在配樂的設計,取得與影像之間的平衡。除了影像敘事的對話外,能透過影像與配樂之間的對話,配樂呼應影像的敘事,讓整個影片更有層次,使得觀賞此片時能深入其境,這是「配樂」所要解決的問題。

在進入創作環節前,先多次仔細的瀏覽紀錄片毛片,以及到現場親身感受當地的人文風情,也訪問當地人對於「地方」的想法。透過自己深入其境的享受,當地獨有的景色及歷史遺留下來的足跡,逐漸對音樂上的架構有著初步的脈絡。

接著討論到紀錄片的背景也就是虎尾鎮,它經濟起飛最早是從日治時期開始,並且片中提到的每一個專有名詞及景點等皆與日治時期或台灣在地文化有關。因此在設計這部紀錄片的配樂時,選擇使用日本風味的調式來寫。同時參考「四月望雨」、《看見台灣》以及《你的名字》裡的Hajimeteno Tokyo的原聲帶,觀察他們作曲的手法並且應用在配樂中。

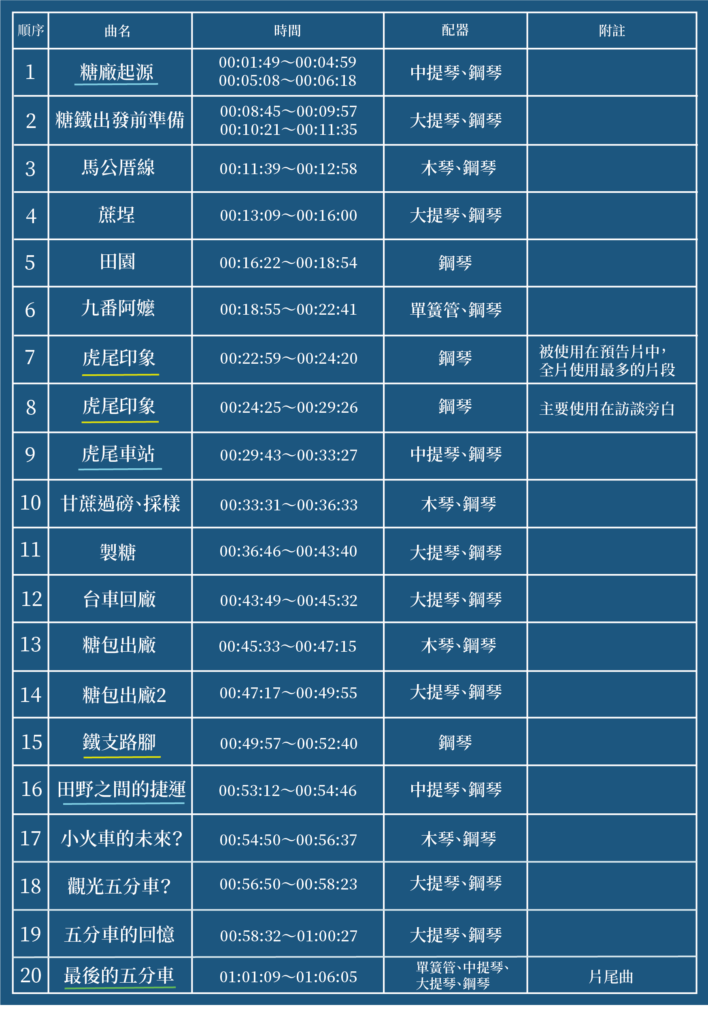

作曲手法—樂器配置(片中)

整部片的配樂,主要是以日本民謠調式來去寫的,並且此片的風格偏向田野、歷史風情的風格,因此在作曲及選擇樂器配置時,不會疊太多樂器,而是傾向於一個主要樂器搭配鋼琴。在這裏提兩個例子。第一個例子是在00:18:55~00:22:41的《九番阿嬤》作為例子。此曲共分ABA三段體,前面以鋼琴先出來單簧管再進來,最後由鋼琴做為結尾。

幾乎所有樂曲都是一個樂器搭配鋼琴,但有些則是單獨只有鋼琴,但是在搭配影像後並不會讓整體效果變得無聊。《虎尾印象》就是其中一首。值得一提的是,每次這首的主旋律出現時,所搭配的影像時間皆是在黃昏,且有著暖色系的色彩。

作曲手法—樂器配置(原聲帶)

在選擇把《糖廠起源》、《九番阿嬤》以及《虎尾印象》三首作為原聲帶時,就有思考一個問題:「如何在做影像配樂時,考慮畫面以及音樂搭配、平衡」,因此在樂器上的配置有稍微更改了一番。這裡同樣以原聲帶第二首《九番阿嬤》為例,在樂器上選擇巴松管與單簧管搭配,並且為了音樂的流暢性,在第二段巴松管與單簧管進來的樂段讓鋼琴的高音聲部變成分解和弦,讓他聽起來有如流水般的感覺,好像九番阿嬤在講述,那綿綿的聲音,樸實但不無聊。

作曲手法—曲式分析(片中)

在影片的最開始,如何聽起來不突兀,有承先啟後的感覺非常重要。因此在設計這首《糖廠起源》時,讓他有著活潑、陽光的感覺。可以看到譜例中每四小節一個循環,並且觀察到一個有趣的現象—雖然旋律有改變過,但是節奏動機的順序是一模一樣的。如下圖所示,前兩小節一模一樣,在第三小節時第三拍更改節奏,使它更加流暢。

接著可以看見上面的節奏動機頻繁的應用在下面<糖廠起源>的主旋律,每四個小節一個循環,並且整首曲子只使用五聲音階。讓他聽起來類似於民謠的樣子。

作曲手法—曲式分析(片尾曲)

在原聲帶裡,主要的主旋律以及和聲都不會變,但是由於樂器配置上的更動、再加上每一種樂器旋律上的不同,使他添加了更多色彩、互相交流且更有織度。

下面的譜例是原聲帶中的第三首《虎尾印象》。原本只有鋼琴的部分,再加上弦四的搭配之後,使他色彩更濃厚。這首為三段體,主要還是以鋼琴為主,但原本只有左手空洞的五度音再加上右手主旋律,在弦四加入後得到不一樣的色彩體驗。而且我們可以看譜例上的弦樂器互相呼應,有著各自的方向。

另外,在拍攝時曾經與看柵工站在太陽底下,等著不知道何時才會回來的五分車時,聊到說如果影片有做出來的話,音樂希望是可以哼出來的,所以在設計音樂時,主旋律能朗朗上口的旋律,去呼應田野對於音樂的想像。