108年十二月中,隨著虎尾糖廠製糖期開工,準備開始正式拍攝,一如往常,我的紀錄片拍攝同時也就是場田野,習慣邊拍攝、邊挖掘一個人物,或地方有甚麼故事,透過鏡頭幫他寫下來,有種建立影像資料庫的感覺。透過取得的素材,思考故事的細部規劃,以及故事的編排可以怎樣的調整。前面的田野對我來說只是對故事初步的想像,要「親身經歷」才會有更多的靈感,這種情形其實也延續到後面剪輯,都會有新的靈感產生,甚至就這樣去補拍素材。

糖廠開工

糖廠開工或許對一般人來說,只是一個工廠的定期流程而已,但如果仔細去觀察後面的脈絡,就會發現開工不只是一個流程,而是關於製糖的農業、工業文化,以及城鎮風情的生態。之所以製糖不是一年四季,是因為甘蔗在冬天收成品質最好,而這就影響了工業,製糖的「季節限定」也就讓這個工業和其他產業有了不一樣的風貌,平常百廢待興,製糖期卻門庭若市、欣欣向榮,小火車開始在城鎮穿梭,也讓這個城市在這個季節車水馬龍、人聲鼎沸。如此可見,製糖與民生、城鎮風情息息相關,乃一個地方重要的文化節點。所以也希望透過鏡頭取下這個事實的素材,透過剪輯的拼裝,去呈現這樣的文化。

糖廠開工幾乎都是在平日舉行,使得我必須拋下學校課業,前往糖廠。因為糖廠一直沒回我公文,所以一直不清楚廠方對於拍攝態度,不知他們是否接受進去拍攝,儘管多次致電詢問他們開工典禮是否有開放一般民眾進去觀禮。我安排開工前一天就前往虎尾準備,之前在田野時得知糖廠開工時,會邀請旁邊號稱「糖廠媽」的福安宮進廠遶境,把腦筋動到糖廠媽身上。前一天晚上先到福安宮先焚香祈求拍攝順利,有種小型開鏡儀式的感覺,題外話糖廠媽一間小廟要點到十炷香,實在很特別,但祭拜的順序很難記,而且有些的香爐很不明顯,總覺得有些折騰。隨後就主動找廟方的人談,表明來意問能不能跟著他們一起進入糖廠,廟祝有點遲疑,說:「我們能讓你跟,但是不確定糖廠會不回讓你進去喔!」,但主委卻直接爽快的答應。儘管如此,還是十分的緊張,甚至緊張到睡不著覺,深怕明天無法進入糖廠,或是明天拍不好,導致整部片無法順利完成。

繞境隊伍前往糖廠

開工當天早上八點,準時前往福安宮報到,便喬裝成「廟方攝影人員」,最後成功進到糖廠內。到廠內的任務有三,第一不外乎就是捕捉開工典禮的畫面,其實真正要的大概就只有拋蔗儀式,拋蔗儀式就是開工時會邀請長官象徵性的把甘蔗拋入糖廠機器裡面,象徵正式開始運作;第二就是拍長官致詞和典禮表演,這些畫面都不會用到,但為的就是要喬裝成記者,讓大家不會起疑心;第三就是盡可能多捕捉一些糖廠內的畫面,因為此時此刻都還不知道未來還會不會再進到糖廠,因此最好趁這個時候盡可能多抓些素材,至少還得以說點故事。

糖廠開工典禮

製糖開工拋蔗儀式

在拍攝的差不多後,即將離開糖廠前,有個長官把我叫住,並問是不是交通大學的張同學?當我還正訝異他怎麼會知道的時候,他便說:「你的公文還在我桌上,還沒批。」並給我他的連絡資訊,這位長官就是承辦人—總務課的陳榮豐主辦,他說:「之後要來拍攝就打電話給我即可!」長官的突襲讓我又驚又喜,但現在至少確定,後面進入糖廠的拍攝應該不是問題。後來問他怎們會認出我?他笑著說:「這麼年輕一看就知道了!」,看來我的「喬裝」演技還是不夠。

虎尾糖廠

從開工那天後,中間因為經過學校期末和糖廠過年停工的關係,所以再次前往虎尾已經是過年後。這次下去也直接駐點半個月,除了拍攝糖廠的工作外,也希望能夠上火車,跟著火車前往農場、沿線拍攝,同時也拍攝火車行進時,車上的風景,或是司機開車的身影。二月初開始了半個月的駐點,同時也利用大該三到五天的時間進廠拍攝,我聯絡糖廠的承辦人,並告知先從虎尾車站開始。

虎尾車站是鐵路進出糖廠的門戶,因此便自己過去,沒有特別再請糖廠的人帶,結果站務人員居然跟我們說沒有收到拍攝的通知,當下有點錯愕,但站務也好心的讓我們拍攝,並認真的跟我們聊車站的運作,以及自己與糖廠的淵源。像是說自己的父親是糖廠員工,所以自己就是俗稱的「糖廠子弟」……,這一場的拍攝中規中矩,大多就是訪談站務員,錄影紀錄他們的敘事,但在拍攝背後,也聊了許多他的故事,對於糖廠的印象,同時拍攝他們在工作指揮火車的身影。

虎尾車站,《最後的五分車》劇照

站務員指揮列車身影,《最後的五分車》劇照

第二天與糖廠承辦人見面,要去糖廠內的其他部門如製糖工場、鐵路配車所、車庫……等拍攝,我們在大門口碰面後,他居然在那個時候才開始跟各單位連絡相關事宜!當下十分傻眼,但看他老神在在的樣子,心想這大概是台糖的工作文化。他帶我到製糖工場的辦公室,請製糖工場的一位主管—鄭建家股長帶我先去拍攝製糖工場,而他先去聯絡鐵道股洽談拍攝事宜,製糖工場拍攝的部分,鄭股長一邊導覽,我全程錄影,但這場實在不好拍攝,糖廠內的環境沒有很好,場內充斥著鍋爐的高溫,又熱又悶實在難受,同時又要一邊隨時注意腳下,畢竟工廠內一個不注意踩空掉下去可是會出人命的,所以這場的拍攝有點不耐煩,希望趕快結束,心也無法放在攝影的構圖與運鏡上,所以很多地方都沒有拍好,像是壓榨室的四重壓榨過程、工廠鍋爐室,還有結晶室,鄭股長給我看砂糖結晶的地方。

虎尾糖廠廠房內機具

製糖工場結束,承辦人帶回來一個壞消息:「鐵道股表示因為上個製糖期平交道事故的關係,一方面沒有保險怕出事,另一方面交通部直接下行政命令禁止沒有執照的人員上車,所以無法跟車拍攝。」當下心情瞬間跌落谷底,整個計畫都要變更,原本打算拍攝路程景、跟著火車沿途拍攝糖鐵的運作,勢必不可能,思考一下後,決定放手一搏—架設攝影機在車頭上,用以拍攝路程景,跟鐵道股確認好後,他們請我隔天清晨六點半到糖廠,「自己去車庫跟司機通知拍攝和架攝影機」。

第一次拍攝使用大台的攝影機架腳架,結果沒想到車子太晃了,後面查帶時發現,整個畫面都在異常震動,甚至攝影機還差點倒下,還好實習司機員幫忙扶住。後來去買了黏汽車的工業膠,用運動攝影機拍攝,並將底座用工業膠固定,非常穩但是缺點就是很難拆,要拆攝影機時,還跟鐵道股借了美工刀去刮才拆的下來。當時攝影機出去拍攝路程景時,留在糖廠裡實在坐立難安,深怕攝影機會有個萬一,尤其拍反程重車的路程景因為車頭設計的關係,機器要架在外面,非常怕不小心攝影機掉下來,還開玩笑提醒每趟出去的司機說:「幫我注意它,如果有掉下去告訴我位置,我走過去撿」還好最後攝影機都平安歸來。

架設拍攝路程景的攝影機

糖廠內的其他拍攝,大多都是拍他們工作的身影,以及火車在廠內調車場調車的畫面,很少跟他們的工作人員直接交談,怕打斷他們工作。當時正好有一位新進的實習司機進來,一位車長在教他糖鐵運行的工作,我全程錄影拍攝他們「授課」的過程,這後來也是廠內片段主要的對白來源之一;另外在第一天進廠拍攝時,鄭建家股長也帶我到秤量所,解說甘蔗秤量的過程;拍路程景早上架攝影機時,也趁機和司機聊,並拍攝他們的整備工作,彌補不能跟車拍攝的遺憾。

車長在為新進的實習司機授課,我在旁錄影作為素材

糖廠的拍攝其實蠻單調的,大多是取景而已,因為你也無法從他們的人身上,得到什麼有溫度的故事,他們忙於工作,或是根本不想理你,又或者問也是「導覽式」的回答,只有少數會多跟你話一些家常,用聊天度過拍攝的時間。

看柵工

看柵工這個角色,他們是糖廠的工人,也是某種程度的「一般民眾」,同時是整個糖廠鐵路上,與其他居民、遊客最接近的人。他們的身分很特別,維護糖廠鐵路的運行,卻又不是糖廠真正的員工,他們日復一日的守著鐵路,卻是臨時工的身分。之所以會圍繞在他們,因為他們更能以相對民眾的角度圍繞著糖鐵,另一方面他們所敘事的內容也不會像真正糖廠的人那樣官腔官調,也不會像一邊的居民一樣聊不出個所以然來。

看柵工是整個糖廠鐵路上,虎尾糖鐵「回憶」收集的主要來源,從幾年前我接觸虎尾糖鐵開始,每年造訪之下,很意外的在拍攝前他們就都認得我!在市區拍攝時,總會在火車通過之間的空檔,和糖廠旁平交道的張阿同大哥、市中心平交道的蘇家父子打交道,所以拍攝他們就比較不中規中矩,不拿著攝影機訪談他們,也讓攝影機離他們遠一點,讓他們比較自在,然後過程用普通聊天的方式進行。這樣的作法,他們更能侃侃而談的聊,對於這條鐵路的回憶,而內容的部分,多還是圍繞在他們對於糖鐵如何運作的分享,以及工作上的心得。火車通過市區時,他們起身手動按下平交道開關,開始指揮市區交通,我也拿著攝影機捕捉他們的身影,他們的身影是整個虎尾糖鐵我最喜歡的畫面之一,因為這是最有溫度的畫面。

鐵支路‧田野與虎尾市區

大多時候的拍攝,都是蹲在鐵路邊,捕捉火車穿梭在小鎮巷弄中,以及甘蔗田中的身影。從製糖期開始便多次下去虎尾,時常就是單純拍攝火車行駛在鐵道上這個畫面,因為覺得虎尾糖鐵五分車,行駛在鐵軌上別有一番風情,一般我們在台灣其他地方是看不到的!而且虎尾的五分車本身會「動」,也是一大特色,某種程度的象徵著台灣糖鐵文化的動態保存,因此也從這個「會動」下手,作為主要的素材。

在市區拍攝糖鐵穿梭在巷弄的畫面時,可以利用空檔跟看柵工交談,甚至多補一些素材,又或者是乘機去吃飯買飲料。但是離開的虎尾市區,到田園裡面,往往就是要在田邊蹲一整天,周邊沒有任何店家,往往都要放棄掉午餐,而糖鐵的時間往往不固定,常常一等就是兩個小時,在褒忠龍巖那邊如果不幸運的話,甚至有可能一天只有一班車。在漫長的等待空檔中,實在枯燥無聊,有時甚至會在田邊睡著,如今在新竹回想,倒是覺得挺愜意的!

選擇要在哪裡拍攝火車行駛的風光,都是覺得有感覺、畫面好看就會拍,有種鐵道迷拍火車的感覺。一開始是從虎尾往西,徒步沿著馬公厝線鐵路走,走到哪、哪個地方覺得不錯,就會停下腳步,等待火車的到來,這樣的拍攝有時也挺樂趣的,沒有在糖廠裡、或是其它訪談拍攝一樣有壓力,就很輕鬆地拍,也有種重溫以前還是「狂熱鐵道迷」時追火車的感覺。當然時間有限,一定會有想拍的畫面無法當次拍攝,我就會記下來,之後拍攝就會直接搭公車到那邊去,這裡不得不抱怨雲林的大眾交通真的很不方便,車子班次少,時間往往很難安排。

五分車「動」的畫面,《最後的五分車》劇照

蔗埕

蔗埕是五分車裝載甘蔗的地方,以往都是在新興站旁的九番裝車場拍攝,因為他是離虎尾最近的蔗埕,過去相對方便,但這年九番附近的原料區採收很早就結束了!只好去其它裝車場取景,我選擇虎尾糖鐵現在的終點—位於褒忠有才寮的十三番裝車場。會選這個最遠的地方,是因為之前一直沒有機會過去,所以趁這次拍攝過去看看。一開始打算跟糖廠商量跟著火車過去拍攝,但就如前面說的,礙於不得載沒有執照的人的規定,我只好自己想辦法,好在當時雲林開通一條新的公車路線—202路,它有在田洋村設站,而且班次多達「兩小時一班」的「高密度發車」,田洋雖然離十三番有將近三公里的路程,但是已經方便很多,也相對是最好到達的裝車場。

二月上半個月駐點的時候,選其中一天,從高鐵雲林站搭202路公車前往,裝車場拍攝對我來說並不特別,但是這次頭一回到這條鐵路的終點,格外的期待。因為去蔗埕的「不方便性」,所以必須在一天內拍完所有需要的素材,靠著之前累積的「老本」,明確知道大概要在十三番拍攝那些東西,剩下的就跟蔗埕工人聊天、拍攝他們工作的身影而已,就跟平常拍攝看柵工一樣,而且十三番的工人是與我年紀差不多的年輕人,大學剛畢業,所以聊起來也格外的輕鬆。

十三番裝車場拍攝,《最後的五分車》劇照

當天整個過程非常順利,一直以為一切都沒問題,直到後來查帶時,才發覺到,畫面素材拍攝的齊全沒問題沒錯,但是缺少了敘事的聲音,而自己配音又覺得怪怪的,因為跟各個人物的角色設定不同,也會讓影片缺乏對話感。

之後雲林記憶cool有辦一場追五分車的活動,我也前往取景,原本的目的是拍攝虎尾糖鐵與關觀光化的結合,作為探討虎尾糖鐵觀光化的段落—「小火車的未來 觀光?」的素材,拍攝觀光客們到九番參訪的過程,還有另外找時間訪談雲林記憶cool活動主辦人—李漢鵬老師。在這個活動中,他們安排了許乃懿老師在九番裝車場解說蔗埕的運作,就很剛好的也錄了來,因此就把這邊錄的「旁白」,搭配到在十三番的片段,順利解決沒有對白聲音的問題。

虎尾

第一次去虎尾,就是因為五分車而前往,那個時候基本上只在製糖期的時候去虎尾,去虎尾也就像一般鐵道迷,單純拍火車而已,那個時後一直覺得虎尾像國外一樣,不僅城鎮的氛圍和自己平常不同,在那邊台語是主要溝通的語言,身為客家與外省人的我,與他們就像跟外國人一樣,有著語言的隔閡,常常只能透過比手畫腳來對話。

為了這次拍片的田野,是第一次在非製糖期的時間前往虎尾,可能自己喜歡鐵道的關係,感覺沒有五分車的虎尾寧靜不少,但不會覺得少了火車的虎尾就不吸引我,反而有更多的時間去好好探索這個地方,走在虎尾是多麼的舒服。

正式拍攝的那段時間裡,常常虎尾新竹間來回奔波,駐點的那段時間也忙於拍攝,開始有點討厭虎尾,甚至有點喪失對五分車的熱誠,畢竟一樣的東西天天看,而且還要「工作」,早上出門拍攝,下午不管末班車有沒有回來了,時間到就收工,聽到平交道聲響也沒反應,甚至多次有「想逃離虎尾,回到新竹」的念頭。

駐點的那段時間,中間有一天有事北上回去,在新竹待一晚,隔天處理完事情後,晚上再搭車下去虎尾。奇怪的是,到虎尾下車時,居然有種回到家的感覺……。那次駐點的最後一天,發現之後的拍攝可能都不會到虎尾市區了,特地安排多在市區轉個幾圈,才意識到對虎尾這個地方有了情感,而之前的厭惡感,就是因為虎尾對我來說,已經是一種日常。

在虎尾拍攝的那段時間裡,每天拍攝結束後,回到住宿的地方小睡一下,晚餐時間在出門吃晚餐,順便在虎尾市區散散步,虎尾的食物都便宜又好吃,不像新竹又貴又少又難吃,所以後來回想,還蠻懷念在虎尾拍攝的那段日子,尤其是後面日以繼夜地趕工剪片時,總是懷念晚上在市區散步,放鬆心情。到後來對虎尾就沒有厭惡感,反而會很期待每次能夠前去虎尾的機會,甚至會把在虎尾的時間故意拉長,希望能有多一點的時間,能探索這個城鎮。

虎尾市區,對我來說已經是熟悉的日常

新興站

九番阿嬤是新興站的站務員,負責管理列車交會,是所有外站外包人員裡,工作最特別也最有趣的。由於她的工作崗位在鐵道迷最愛取景的地點,喜歡和別人聊天的她,也讓她成為來虎尾追五分車的鐵道迷口中的大紅人,她在馬公厝線三十載的經歷,可說上是這條鐵路的傳奇人物之一。

對我來說,她是一種鐵道上耆老的角色,透過她口述她的經歷,訴說這個工作三十年的回憶趣事,同時也特別讓她著墨於「列車交會」這件事背後的作業流程,本來以為單純的知識性流程介紹,她卻能勾出過往糖鐵興盛時期,通券閉塞作業的歷史回憶。

拍攝時,用和拍攝看柵工一樣的手法進行,一樣用「聊天」的方式對談、不直接把攝影機對著她,一樣在火車來的時候拍攝她工作的身影。我不太會向劇組一樣張羅一堆器材在安排好的片場拍攝,一切都是最自然的現場,與九番阿嬤間的對話,就是一個年輕的鐵道文史控,與老前輩閒聊。

九番阿嬤,《最後的五分車》劇照

說來慚愧,其實九番阿嬤的部分是到拍攝的尾聲才去找她,前面急著補齊火車穿梭田野和市區的景象,以及在看柵工身上挖掘故事,或許是那些太迷人,或者是那年九番沒有裝卸,沒有特地去取景的因素,幾乎忘了九番阿嬤的存在,直到雲林記憶cool辦追五分車活動那天,去突襲許乃懿老師的地點在九番,才想起九番阿嬤。後來專程挑一天下去,直接到九番找九番阿嬤,沒有其他事,就一整天「陪她聊天」,從早上待到傍晚,但真正尷尬的在後面,雲林的老人家很多都不太會講普通話,可能聽得懂,但只會用台語說,我則不諳台語,結果就變成我用普通話跟她說,她用台語回,我先錄音回去再請人詳細翻譯,但中間這個過程也很好笑,她說台語,但我很多聽不太懂,就變得有點雞同鴨講,例如她用台語說:「通ㄊㄨㄥ╴券ㄍㄨㄢˇ」,我卻一度以為她在說「糖蜜罐車」,說起來自己也很好奇,當時到底是怎麼跟對方聊一整天的。

訪談九番阿嬤

那天結束後到馬光去吃晚飯、走走,再搭客運北上,再拍攝的那段時間,我除了虎尾外,有機會也會附近的小鎮走走,像是馬光、褒忠、元長之類的,算是工作之餘的放鬆,同時也順便探索這些平常不會接觸到的小鎮,這些小鎮沒有市區的便利,卻有著讓人放鬆心情的氣氛,即使當天拍攝再累,都感覺瞬間化解,再後來回到新竹後的日常與後製地獄裡,偶爾還是想念那個在小鎮漫遊的夜晚。

收工後的小鎮漫遊—馬光

收工後的小鎮漫遊—褒忠

有時漫遊雲林的小鎮會在開工前

後面翻譯的「工程」,也翻得很辛苦的,可說是整部片下來最辛苦、困難的部分,一方面有很多專有名詞,另一方面老人家口齒不清,再來九番阿嬤用得很多詞彙,是現在很少人在用得,例如:「烏透紙(複寫紙)」。所以後面的翻譯工作,除了需要兩人一起翻譯之外,也要不斷的翻辭典,才可以把它正常的翻譯。

新營糖廠

新營糖廠是最後才補取景,一開始並沒有這段。之前在拍攝九番阿嬤的部份時,九番阿嬤在敘說以前辦理通券閉塞的回憶,然而現在已經沒有了,所以影片中就是九番阿嬤在說通券的對白,配上新興站列車交會的畫面,但越看越覺得這樣子缺乏畫面感以及與敘事的對話。

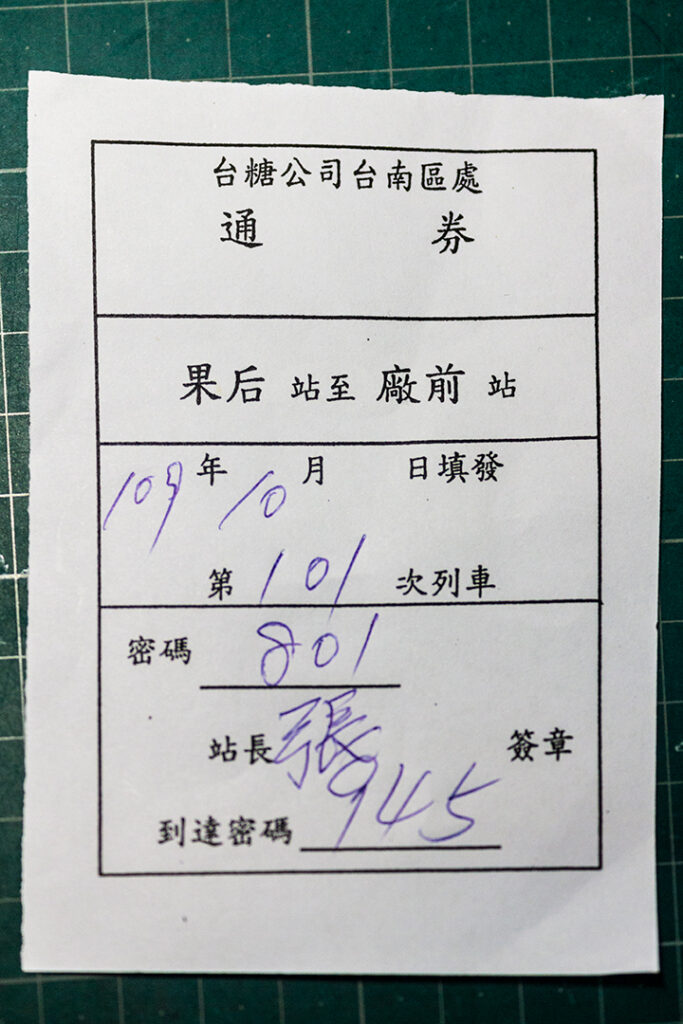

新營的觀光五分車是糖鐵最後一個還有通券閉塞作業的地方,在製糖期結束封鏡半年後,重新開鏡取素材,計畫前往新營的果毅后旗站拍攝。拍攝的素材,用簡單的特效做模擬鏡頭,模擬成三四十年前糖業鐵路通券運作的景象,並與虎尾取景之無通券交會的畫面做交叉剪輯,呈現出一種「當下」與「歷史」對話的敘事手法,希望能讓觀眾 透過這種多重敘事的方式,加深對糖業鐵路歷史的印象。

拍攝的那天,特別跟新營申請拍攝,說來也發生很好笑的事,跟他們申請一開始是電話詢問,承辦人說電話申請即可,結果當天要簽拍攝同意書時,另一個資深的員工才說這應該要公文申請,並要送到台南區處,無奈只好拍完之後,回去再補公文。搭著他們的觀光五分車到果毅后旗站,果毅后其實是不辦客的號誌站,但我特別請他們讓我搭到那邊下車。我用一整個下午的時間拍攝站長與列車交接通券的鏡頭,本來想順便拍攝站長開立通券的畫面,結果那個站長居然早上就把所有通券簽好,當下有點錯愕,因為以我對鐵道運輸的了解,通券其實不能這樣開,一次只能開一張,並且要用電話與臨站交換開通密碼,結果他們居然把密碼謄在一張表格上,一次開完一天的通券,某種程度就失去通券的意義。所以我後來再請站長「演戲」,拿空白通券來開一張「假通券」,來拍攝通券開立的畫面,而那張假通券後來就變成紀念品給我帶回去。

果毅后旗站

通券

果毅后站站長

拍片時用的假通券

那天的拍攝感觸很特別,一來是因為是隔了一段時間後重新拿起攝影機取景,再來明明是拍虎尾的片子,卻跑到關聯性不大的新營來取景,有種身處異地的感覺,在一個自己不熟悉的場域探索熟悉的事物。那天的拍攝沒有像虎尾一樣的感覺,只有陌生與緊張,我感覺我不是在拍糖鐵,而就是單純的工作,使命的把自己要做的做好而已,感覺有點像是二月在虎尾駐點時中間的厭倦感。

新營果毅后旗站拍攝通券交接(陳敬恆 攝)

有趣的是,拍攝完沒多久,新營觀光五分車就宣布無限期停駛,原因沒有對外公布,我從鐵道圈的人士,包括像許乃懿老師、陳敬恆大哥那邊打聽,也都沒有準確的消息,都是「聽說」而已。很慶幸自己抓準時間拍攝,不然可能就無法加上這一段。